標本化定理(サンプリング定理)とは、どのぐらいの間隔で標本化を行えば元の信号を再現できるのかを示してくれる定理です。前回紹介したように、標本化は間隔が短いほど元の信号を正確に再現できますが、その分データ量が大きくなってしまいます。そこで、標本化定理によって必要十分なサンプリング周波数を知ることができると都合がいいわけです。

このページでは、

- 標本化定理とは何か

- エイリアシング、ナイキスト周波数

を解説しています。

標本化定理の主張を理解する

CDなどでは、アナログ信号である音声をデジタル信号に変換して記録し、再生するときに再びアナログ信号に戻してスピーカーから流します。

元の音声をできるだけ正確に再現できるように、A/D変換で欠落する情報を減らしたいところです。1つには標本化の間隔を狭くすることが考えられますが、その分データ量は増えてしまいます。どの程度の間隔で十分なのかを示すのが次の標本化定理です。

標本化定理(サンプリング定理)

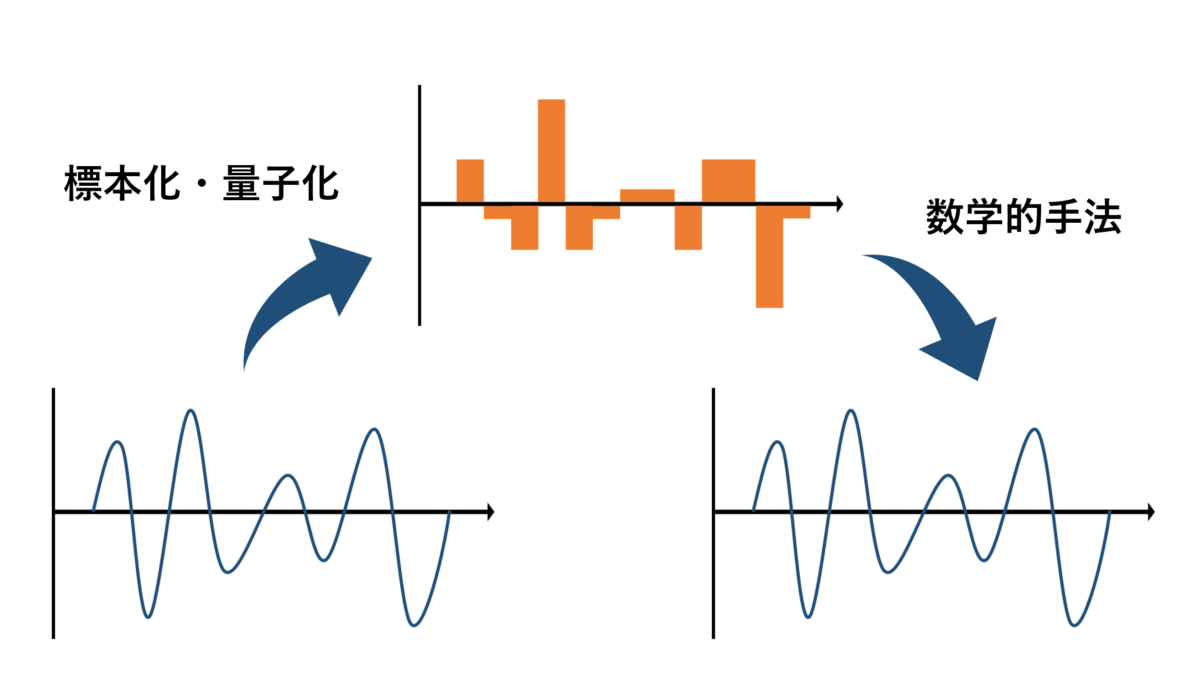

音声のような、周波数fのアナログ信号をデジタル信号に変換するとき、サンプリング周波数を2fより大きくすれば元のアナログ信号を正確に復元できる。

標本化やサンプリング周波数について確認したい方は前回の記事へ↓

つまり、元の信号の周波数(音の高さ)の2倍より多い回数で標本化を行えば、元の信号を理論上は再現できるというわけです。

例えば元の信号が5Hzであれば、サンプリング周波数を10Hzより大きく、すなわち標本化を1秒間に10回より多く行えばよいということです。

逆に言えば、サンプリング周波数の半分未満までの周波数の信号なら再現可能だということです。サンプリング周波数の半分の周波数をナイキスト周波数といいます。

音声のような信号は様々な周波数の部分がありますが、それぞれの部分について標本化定理が適用できます。これはつまり、サンプリング周波数が、最も高い音の周波数の2倍を超えるようにすれば信号全部を再現できるということです。

標本化における情報の欠落を抑えても、量子化によって一定程度は元の信号との差が生じます。前回の記事(標本化・量子化とは)の通り、アナログ信号を完璧にデジタル信号に変換することは不可能です。

復元に失敗するとどうなるのか

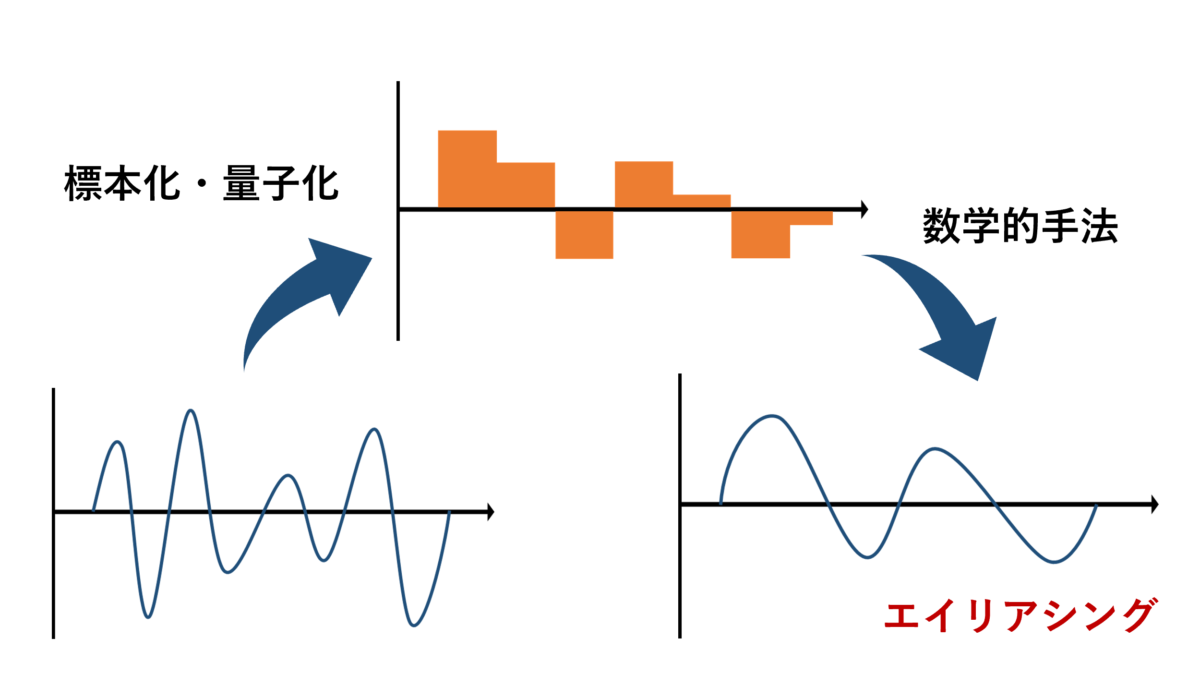

では、サンプリング周波数を元の信号の周波数の2倍以下にするとどうなるのでしょうか。標本化定理によれば、元の信号の正確な復元は保証されません。具体的には以下のようになります。

このように元の信号とは異なる波形の信号となってしまうことをエイリアシングと言います。

一般的なCDのサンプリング周波数は44.1kHzであり、元の信号が再現可能かどうかの境界となるナイキスト周波数はおよそ22000Hzとなります。人間の可聴域が高くても20000Hzまでであることを考えれば、エイリアシングを起こすことなく可聴域の音声を再現するのに必要十分なサンプリング周波数であることがわかります。

3行まとめ

このページでは標本化定理について解説しました。まとめると以下の通りです。

- 標本化定理によれば、信号の再現には元の信号の周波数の2倍を超えるサンプリング周波数が必要である。

- 2倍以下のサンプリング周波数では元の信号を正確に再現できない(エイリアシング)。

- サンプリング周波数の半分の周波数を、元の信号が再現可能かどうかの境界としてナイキスト周波数という。

皆様の参考になれば幸いです。

当サイトでは教養としての情報科学を体系的に紹介しています。以下から当サイトの記事一覧をご覧いただけます。