アナログ情報をデジタル情報に変換する工程は、大きく分けて「標本化」と「量子化」の2つです。簡単に言えば、「標本化」でアナログ信号をピースに切り分け、「量子化」でそれを数値に変換するのですが、これはアナログやデジタルの本質を知っていればすぐに理解できます。今回は現代社会に暮らすうえで知っておいて損はない「デジタル」の根本的な考え方や原理からわかりやすく解説します。

このページでは、

- アナログ・デジタルとは何か

- 標本化・量子化

を解説しています。

「アナログ」・「デジタル」の本質

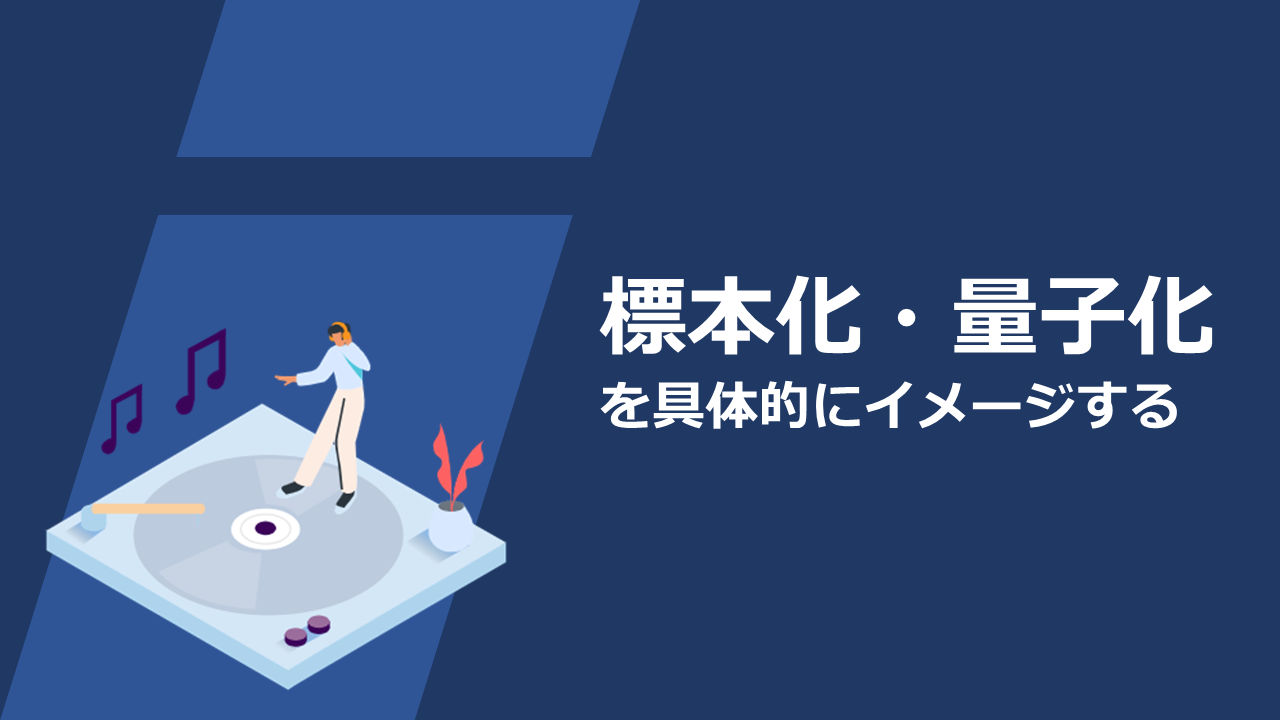

アナログ情報からデジタル情報への変換(A/D変換)の話をする前に、「アナログ」・「デジタル」という言葉の意味を明確にしておきましょう。広辞苑には次のように書かれています。

アナログ:

広辞苑(第6版)

①ある量またはデータを、連続的に変化しうる物理量(電圧・電流など)で表現すること。↔デジタル。

デジタル:

ある量またはデータを、有限桁の数字列(例えば2進数)として表現すること。↔アナログ。

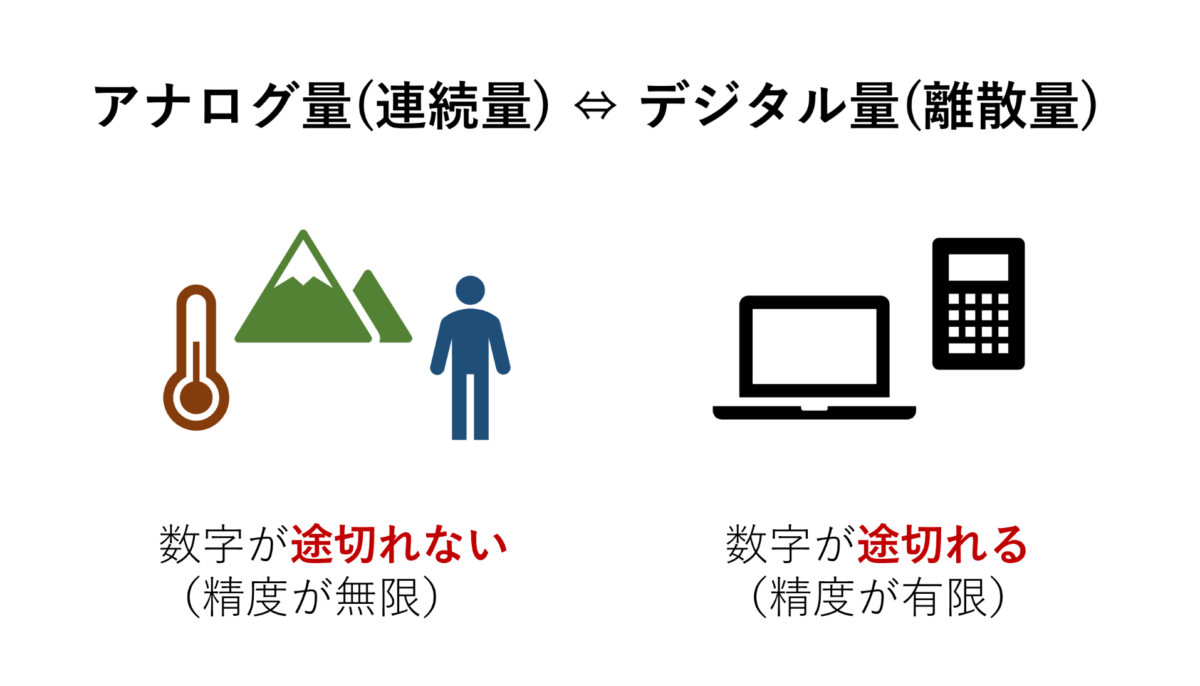

つまり、アナログ情報とは途切れのない(最小単位のない)データ(連続量)のことで、デジタル情報とはとびとびの値をとる(最小単位のある)データ(離散量)のことだということです。

長さ、温度、重さ、時間など自然界には途切れのないデータがたくさんありますが、人間が数字として記録できる範囲には限度があります。そこである桁数までで打ち切って記録するのです。これがデジタル情報です。

どんなに頑張っても無限の桁数を記録することはできませんから、アナログ情報を100%の精度でデジタル情報に変換することはできません。

標本化・量子化とは

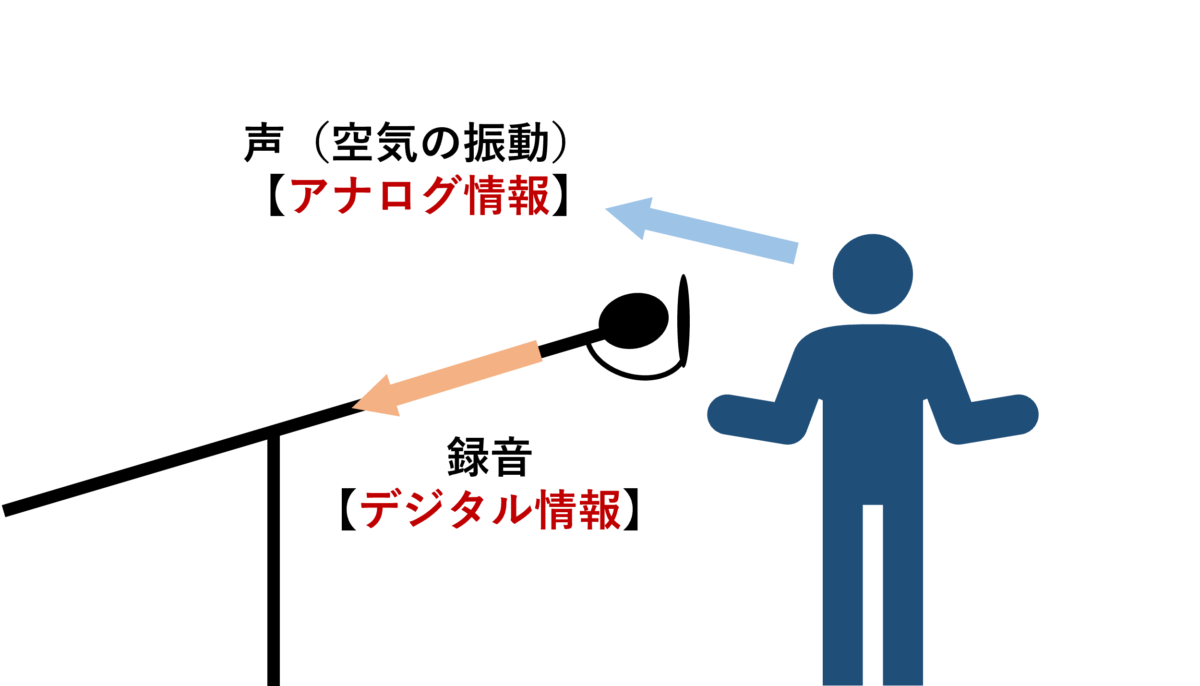

アナログ情報からデジタル情報への変換(A/D変換)には標本化、量子化の2つの工程があります。A/D変換の例として、人の声を録音することを考えます。

声は空気の振動であり、アナログ情報です。これをパソコンなどで扱えるデジタル情報として録音します。

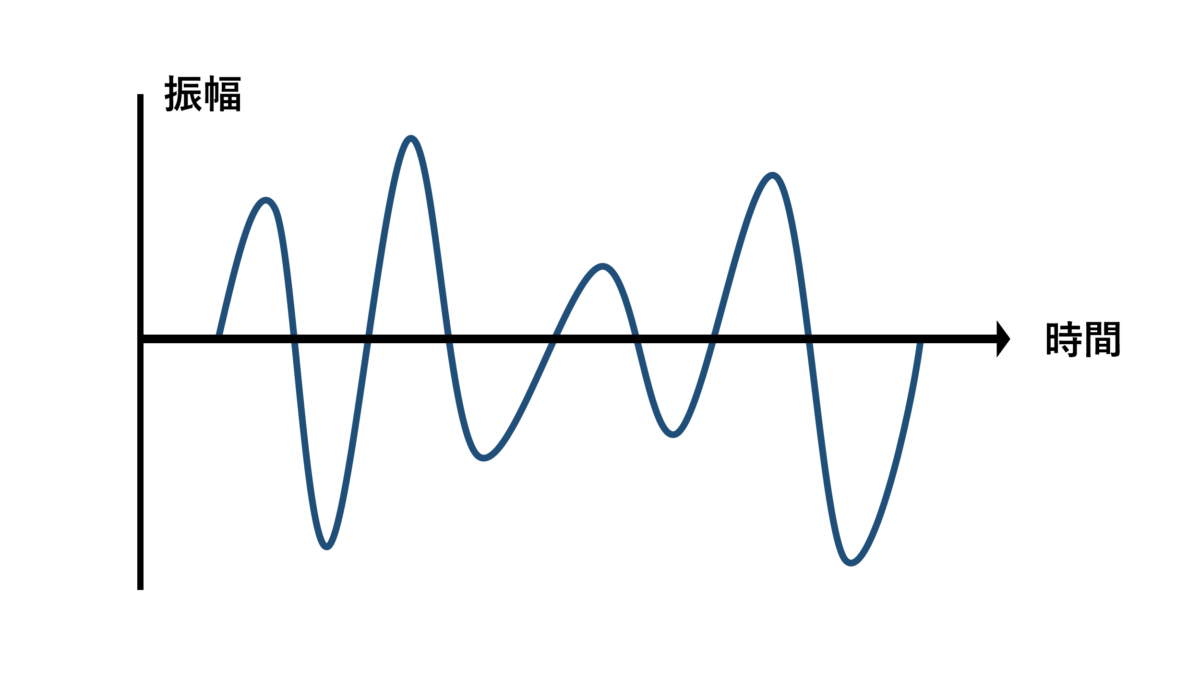

そして声は以下のような波形で表されます。

振幅(≒音の大きさ)は最小単位のない連続量で、時間も(たぶん)連続量です。よって、デジタル情報として記録するには時間と振幅それぞれについて何らかの工程が必要になります。

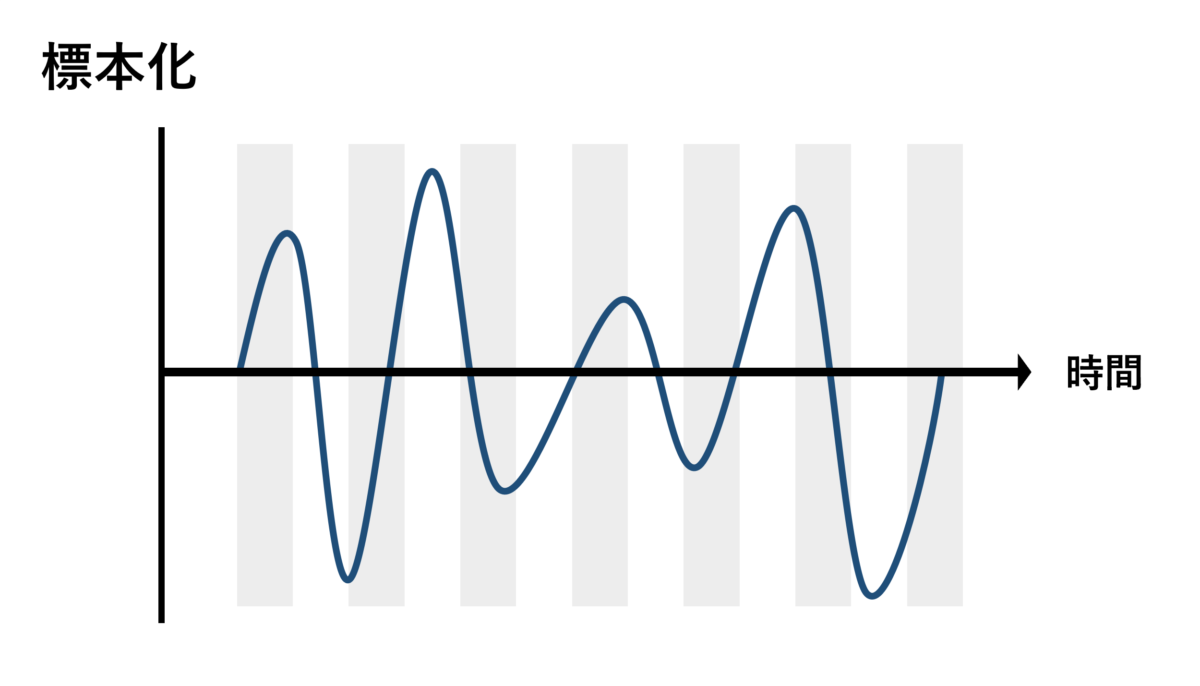

標本化:時間を区切る

時間についての工程が標本化(サンプリング)で、データを一定間隔ごとに抽出します。

また、1秒間に何回この抽出を行うか(=時間についての解像度)をサンプリング周波数といいます。抽出の回数が多いほど元のデータの再限度が上がりますが、データ量も大きくなります。

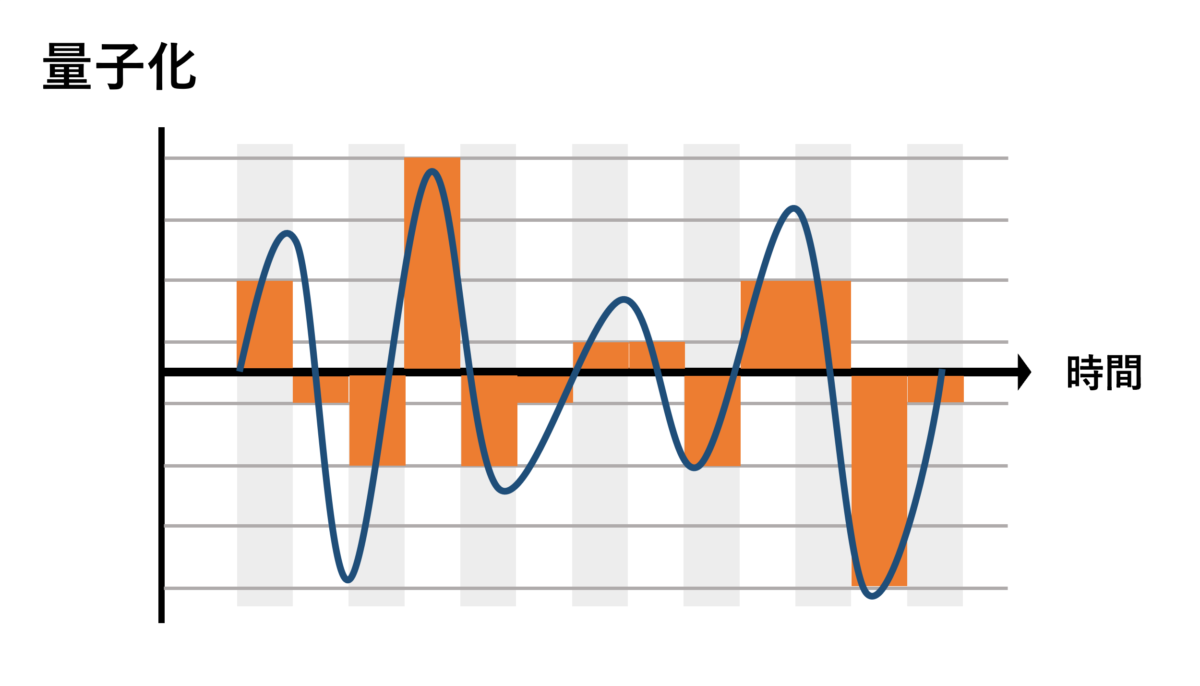

量子化:数値に変換する

標本化で抜き出したデータをそれぞれ数値に変換するのが量子化です。整数や0.1ごとのとびとびの値で信号を記録します。

また、何段階の数値で表すか(=振幅についての解像度)を示すのが量子化ビット数(ビット深度)です。上の画像では8(=23)段階なので量子化ビット数は3となります。

実例で感覚をつかむ

A/D変換の仕組みはわかってもらえたと思いますが、実際のところサンプリング周波数や量子化ビット数はどのぐらいなのでしょうか。身近な例を紹介します。

・音楽CD(CD-DA)

サンプリング周波数は44.1kHz、つまり1秒間に44100回です。ちなみにこれは次回紹介する標本化定理を知れば納得の数字です。また、量子化ビット数は16ビット、つまり65536(=216)段階です。

・ハイレゾ音源(一般的なflac)

サンプリング周波数は96kHz、つまり1秒間に96000回です。また量子化ビット数は24ビット、つまり1677万7216(=224)段階です。

3行まとめ

このページでは「アナログ」・「デジタル」の意味や標本化・量子化について解説しました。まとめると以下の通りです。

- デジタルの本質は離散量であること、アナログの本質は連続量であることである。

- A/D変換には標本化・量子化の2つの工程がある。

- データを一定間隔ごとに抽出するのが標本化、それをとびとびの値で表現するのが量子化である。

皆様の参考になれば幸いです。

当サイトでは教養としての情報科学を体系的に紹介しています。以下から当サイトの記事一覧をご覧いただけます。